न्यूज स्कैन ब्यूरो, पटना

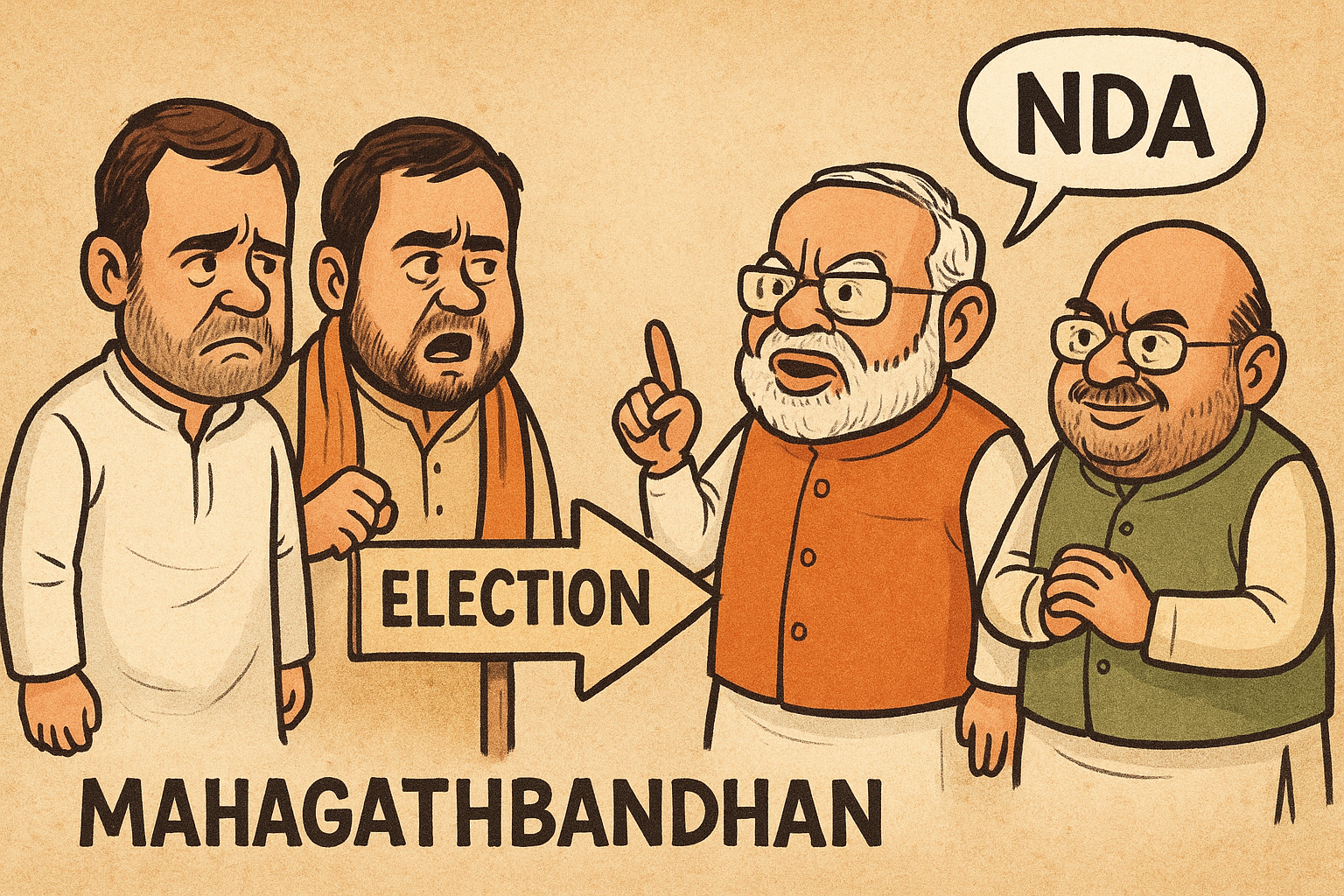

बिहार चुनाव के नतीजों ने इस आकलन को सही साबित कर दिया कि महागठबंधन का कमजोर प्रदर्शन किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। सही मायनों में कहें तो यह महीनों से बन रहे उन राजनीतिक संकेतों का निष्कर्ष था, जिनसे उनकी हार साफ झलक रही थी। चुनाव अभियान के दौरान महागठबंधन न केवल रणनीतिक एकजुटता बनाने में विफल रहा, बल्कि जनता के बीच एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में भी खुद को प्रस्तुत नहीं कर पाया। महागठबंधन की रणनीतिक बिखराव, नेतृत्व की अस्पष्टता, जमीन पर कमजोर संगठन और जनता से टकराव में पड़ती चुनावी भाषा ने उसके अभियान को लगातार कमजोर किया। दूसरी ओर एनडीए ने मुद्दों की स्पष्टता, नेतृत्व की विश्वसनीयता और संगठित चुनावी ढांचे के सहारे एक अपेक्षाकृत सहज जीत दर्ज की। बिहार ने इस चुनाव में परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थिरता को प्राथमिकता दी और यही पूरे परिणाम का सार है।

सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन की अंदरूनी असहमति और नेतृत्वहीनता रही। कांग्रेस और राजद के बीच तालमेल शुरुआत से ही डगमगाता दिखा। राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के बाद तेजस्वी यादव का अलग यात्रा निकालना इस दरार को और स्पष्ट करता है। टिकट बंटवारे से लेकर संयुक्त सभाओं तक, हर स्तर पर समन्वय की कमी खुलकर सामने आई। तेजस्वी यादव का खुद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने का दबाव और कांग्रेस की मजबूरी में इसे स्वीकार करना रणनीतिक तालमेल से अधिक भीतर की उलझनों को उजागर करता है। स्थिति तब और जटिल हुई जब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने खुद को डिप्टी सीएम फेस बताने की कोशिश की, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर और सवाल खड़े हुए।

इसके विपरीत, एनडीए की चुनावी मशीनरी बेहद संगठित, केंद्रित और आक्रामक दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, शीर्ष नेतृत्व ने ‘जंगलराज’, आंतरिक सुरक्षा, घुसपैठ और स्थिर शासन जैसे मुद्दों को फिर से धारदार बनाया। अमित शाह की निरंतर बिहार में मौजूदगी, सीट-वार समीकरणों की प्रत्यक्ष निगरानी और असंतुष्ट नेताओं से व्यक्तिगत संवाद… इन सभी ने एनडीए को बढ़त दिलाई। एनडीए ने न केवल अपने मुद्दों को सुसंगत रखा, बल्कि जमीनी स्तर के संगठन और विश्वसनीय नेतृत्व को चुनाव की धुरी बना दिया।

महागठबंधन की कथा मतदाताओं से जुड़ नहीं पाई। एसआईआर जैसे मुद्दों पर उनका अधिक फोकस आम मतदाता के जीवन से दूर महसूस हुआ। वहीं, राहुल गांधी का लंबे समय तक बिहार से दूर रहना और अभियान में असंबद्धता ने उनकी विश्वसनीयता को कमजोर किया। कांग्रेस, जिसे कभी बिहार में बड़ा जनाधार हासिल था, इस चुनाव में पूरी तरह राजद-निर्भर नजर आई। टिकट बंटवारे में असंतोष और संगठन स्तर पर ऊर्जा की कमी ने उसके प्रदर्शन को और गिरा दिया। चुनाव के अंतिम चरण तक महागठबंधन में सिंबल और सीट तालमेल की स्पष्टता नहीं होना, पूरे अभियान को लगातार कमजोर बनाता रहा। इसके विपरीत, नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता एनडीए के लिए एक स्थिर स्तंभ बनी रही। जदयू को यह फायदा साफ तौर पर चुनावी नतीजों में मिला।

कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमलों, विशेषकर ‘वोट चोरी’ जैसे आरोपों को केंद्र में रखकर चलाया गया कैंपेन भी शायद उलटा पड़ा है। मतदाताओं ने इसे मुद्दाविहीन राजनीति माना और एनडीए ने इस अभियान का पलटकर लाभ उठाया।

राजद का सामाजिक न्याय का नैरेटिव इस बार उतना असरदार नहीं रहा। लालू यादव की राजनीति भले ही सामंतवाद के विरुद्ध उठी हो, लेकिन जनता को यह भी लगा कि उन्होंने एक वैकल्पिक सामंती संस्कृति कायम करने की कोशिश की, जिसे आज का बिहार पूरी तरह नकार चुका है। कभी लालू कहते थे, “राज करब त ठोक के करब”… लेकिन बिहार की नई पीढ़ी इस शैली की राजनीति से आगे बढ़ चुकी है।

प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा चर्चाओं के केंद्र में थे। उनके प्रदर्शन ने तमाम तरह के सवालों को जन्म दिया है। ये भी चर्चा की उनकी मुहिम का सीधा फायदा एनडीए को हुआ है। आखिर प्रशांत का एजेंडा क्या था? करीब तीन सालों से बिहार में सक्रियता रही। गांव-गांव तक हवा बनाई जनसुराज ने लेकिन नतीजों तक नहीं पहुंच सके। एक काबिल रणनीतिकार आखिर कैसे चूक गया? जमीन पर बेहद कमजोर उम्मीदवार के साथ ही शुरुआती आक्रामकता के बाद लगातार सुस्त पड़ते जाना भी उन पर सवाल खड़े करता है। सवाल यह भी कि चुनाव से करीब एक सप्ताह पहले जब तमाम पार्टियां और नेता अपनी ताकत लगाए थे, प्रशांत खामोश थे। जरूरी और जमीनी मुद्दों को ताकत के साथ उठाने वाले प्रशांत को बिहार ने एक आशा के साथ देखा तो था ही।

कभी लालू कहा कहते थे, ‘राज करब त ठोक के करब!’ … ये नतीजा बताता है कि बिहार अब एेसी सामंती सोच से बाहर आ चुका है